Peut-on encore faire du marketing performant sans transiger sur l’éthique ?

La question revient souvent dans les directions marketing, tous secteurs confondus. Entre pression à la croissance, usage intensif des données et généralisation de l’IA, les marges de manœuvre se réduisent et les limites deviennent moins nettes.

Une entreprise poursuit une finalité claire : créer de la valeur, générer des bénéfices, atteindre ses objectifs. Le marketing y contribue pleinement, avec des indicateurs précis et une logique de performance structurée. Le ROI reste central. Et il est légitime.

Cependant, certaines pratiques posent problème, non seulement par leur usage, mais aussi par leur nature : scraping de données, campagnes non sollicitées, collecte opaque. Ces méthodes nuisent à la confiance, altèrent l’expérience et fragilisent la relation à la marque.

Segmenter, automatiser, personnaliser, mesurer… autant d’actions qui structurent toute stratégie marketing. Ce sont les conditions dans lesquelles elles sont mises en œuvre qui déterminent leur légitimité et leur efficacité sur le long terme.

Ce constat revient régulièrement dans mes interventions. Lors d’une masterclasse sur le marketing éthique que j’ai donnée récemment pour l’incubateur Femmes Entrepreneures d’Orange, plusieurs participantes ont partagé leurs arbitrages entre efficacité d’acquisition et cohérence avec leurs valeurs. Je profite d’ailleurs de cette opportunité pour remercier Sandrine JOSEPH, Innovation Executive & Digital Transformation Leader chez Orange, de m’avoir accordé sa confiance.

Pour intégrer l’éthique dans une stratégie marketing orientée résultats, je vous propose aujourd’hui une grille de lecture structurée, des exemples concrets et des leviers activables.

- Le marketing éthique est une réponse opérationnelle, pas une utopie.

Les arbitrages entre performance et responsabilité sont quotidiens : collecte de données, pression automatisée, contenu conditionné… Il s’agit de savoir comment adapter ses pratiques sans nuire à la relation client (et non pas si les deux sont conciliables). - Cinq repères structurants permettent d’aligner performance et éthique.

Transparence, non-intrusion, pertinence, inclusion et responsabilité environnementale sont les cinq piliers d’un marketing éthique activable. Ces repères ne s’opposent pas à la performance : ils la renforcent lorsqu’ils sont intégrés avec méthode. - Certaines optimisations nuisent à la confiance, même si elles améliorent les indicateurs.

Des séquences trop longues, des formulaires trop intrusifs ou des messages ambigus peuvent améliorer les taux de conversion à court terme, mais détériorent la relation. À long terme, la confiance reste plus rentable que l’illusion de performance. - Les bons indicateurs ne sont pas seulement ceux du court terme.

Taux de désabonnement, trafic récurrent, taux de clic sur des liens secondaires, retours spontanés… Ces signaux qualitatifs permettent de piloter la qualité de la relation et d’ancrer une culture marketing plus durable.

1. Pourquoi le marketing éthique est devenu un enjeu opérationnel ?

Le marketing éthique n’est pas une notion nouvelle. Ce qui change, ce sont les conditions dans lesquelles les équipes doivent atteindre leurs objectifs. La question se pose désormais de manière opérationnelle, dans les choix quotidiens.

Un impératif inchangé : la performance

Le marketing reste piloté par des indicateurs précis : génération de leads, coût par acquisition, taux de conversion, rentabilité des campagnes. Ces objectifs structurent l’organisation du travail et orientent les arbitrages budgétaires. Ils ne sont pas remis en cause. Ils définissent le cadre de l’action.

C’est dans cette logique que les directions marketing investissent dans de nouveaux leviers de performance. L’IA générative, par exemple, est désormais considérée comme un sujet important ou prioritaire par 91 % des décideurs, et 44% ont franchi le cap du déploiement de l’IA dans leur organisation. La performance reste le moteur principal, même si les leviers évoluent rapidement.

Une évolution rapide des leviers

Les moyens d’action se sont largement automatisés. Le retargeting suit les comportements sur plusieurs canaux. Le lead nurturing repose sur des scénarios de plus en plus complexes. L’IA générative permet d’accélérer la production de contenus et la personnalisation. Les campagnes sont orchestrées à grande échelle, souvent en temps réel.

Dans les faits, certaines pratiques sont devenues la norme : relances e-mail à cadence élevée, tracking comportemental, scoring de prospects, contenus conditionnés à la saisie de données personnelles. Elles sont adoptées pour leur potentiel de performance immédiate, mais leur usage intensif se heurte à des limites mesurables :

- 31 % des internautes français utilisent un bloqueur de publicité (GWI – enquête T1 2024).

- Le taux d’ouverture moyen des emails oscille entre 25,24 % et 46,35 % selon les secteurs (Etude 2024 Brevo).

- 47 % des répondants affirment ne jamais regarder les publicités sur les réseaux sociaux (Etude 2025 Kantar).

La pression ne peut donc plus être pensée indépendamment de la capacité réelle d’attention et de tolérance des audiences.

Un environnement juridique et social plus exigeant

La réglementation évolue rapidement : RGPD, interdiction du scraping, nouvelles règles d’authentification pour Gmail et Yahoo. Or, 48 % des entreprises françaises ignorent encore ces nouvelles règles, et 57 % n’utilisent pas le double opt-in (Etude 2025 Mailjet).

La conformité devient pourtant un enjeu tangible : la CNIL a prononcé 87 sanctions en 2024, pour un montant cumulé de 55,2 millions d’euros.

Ce cadre juridique s’accompagne aussi d’une vigilance accrue côté utilisateur :

- 71,2 % des Français se déclarent préoccupés par l’utilisation de leurs données personnelles (Etude 2024 Kantar).

- 39 % refusent les cookies (CNIL 2022).

Ces chiffres traduisent une exigence croissante de transparence et de cohérence dans les pratiques.

Des arbitrages quotidiens sous tension

Ces évolutions génèrent des tensions dans la pratique quotidienne.

Plusieurs questions reviennent régulièrement dans les missions que je mène avec des équipes marketing :

- Jusqu’où relancer sans saturer la relation ?

- Faut-il encore conditionner un contenu à la collecte d’une adresse email, si la promesse est floue ?

- Comment doser la personnalisation sans franchir une limite perçue comme intrusive ?

Ces arbitrages ne relèvent pas d’un débat idéologique. Ils engagent des choix d’exécution concrets, qui peuvent affecter à la fois les performances à court terme et la perception de la marque.

Les directions marketing doivent composer avec 4 dynamiques simultanées :

- Des attentes business fortes et immédiates

- Un cadre réglementaire de plus en plus contraignant

- Des outils puissants, mais difficiles à maîtriser pleinement

- Des publics plus attentifs, plus critiques et plus mobiles

L’objectif n’est pas de remettre en cause le marketing, mais d’adapter ses pratiques à un contexte où l’efficacité ne suffit plus à garantir la légitimité.

💡 À retenir : le ROI reste central, mais le contexte de pression, de saturation et de réglementation impose de nouveaux repères d’action. Les pratiques marketing les plus courantes sont de plus en plus visibles, évaluées, et parfois rejetées. La tension entre efficacité et éthique est opérationnelle, pas théorique.

2. Ce que recouvre vraiment le marketing éthique

Le terme « marketing éthique » est souvent interprété de manière réductrice. Il évoque parfois une posture de communication engagée ou une ligne éditoriale responsable. En réalité, il s’agit moins d’un message que d’un cadre de réflexion appliqué à l’ensemble des leviers marketing.

Ce cadre n’est pas un modèle rigide ni une théorie à part. Il fournit des repères concrets pour ajuster les pratiques marketing sans renoncer à la performance. Ces derniers peuvent être activés progressivement, en fonction du niveau de maturité de l’entreprise et des ressources disponibles.

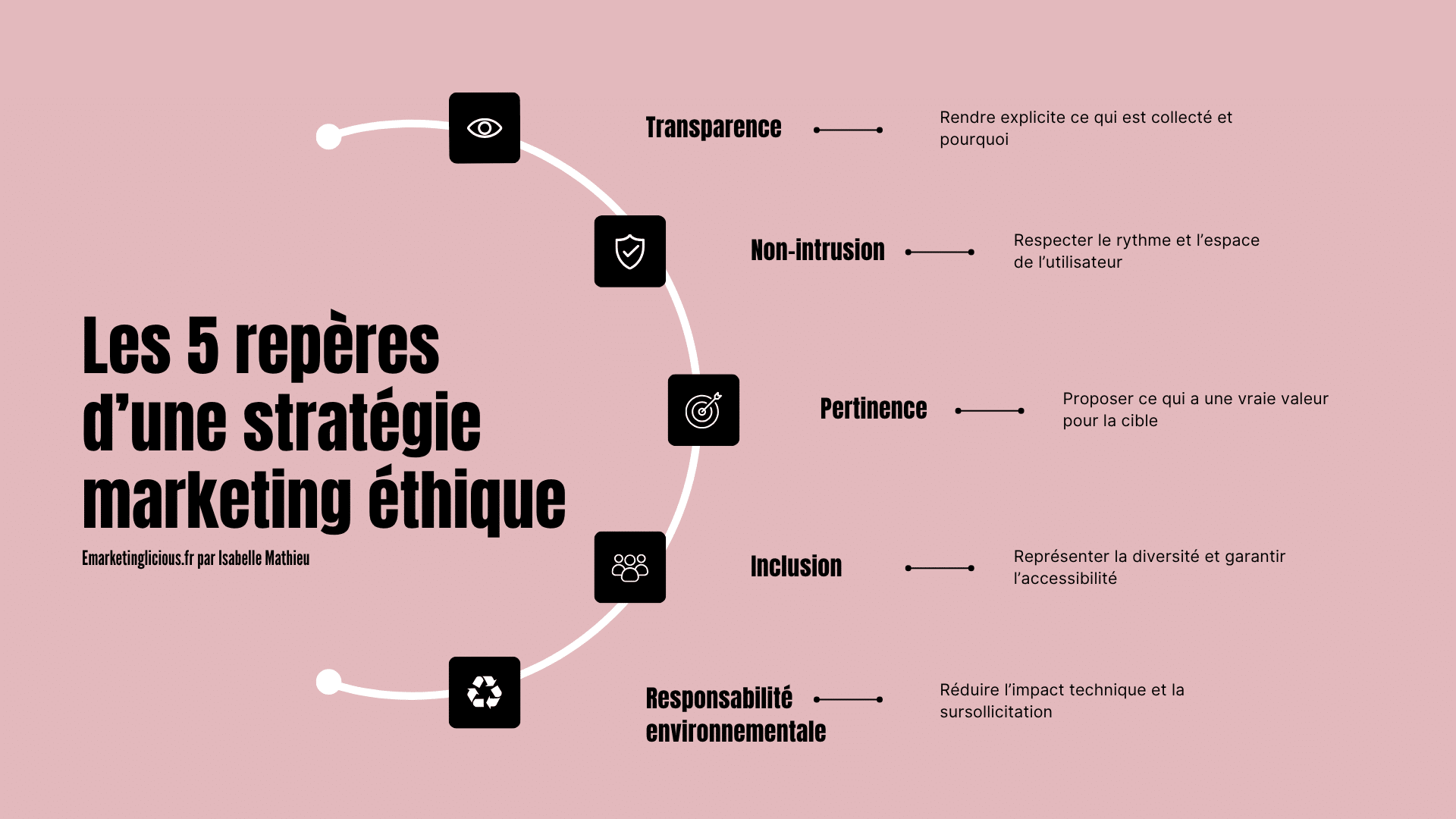

Cinq axes structurent cette approche : la transparence, la non-intrusion, la pertinence, l’inclusion et la responsabilité environnementale.

Les 5 principes d’une stratégie marketing éthique

Principe 1. La transparence

Base indispensable, renforcée par la réglementation, la transparence consiste à rendre lisibles les choix faits côté marketing.

Cela passe par des formulaires d’inscription clairs, une information accessible sur l’usage des données, ou encore une indication de la fréquence d’envoi dans les opt-in.

- Exemple : indiquer « un e-mail par semaine, pas plus » dans un formulaire.

- Indicateur associé : taux de clic sur les mentions d’usage des données ou taux d’opt-in qualifié.

Ce principe crée un effet d’amplification sur les autres axes : une transparence bien posée renforce la perception de légitimité des actions marketing, et donc leur pertinence.

Principe 2. La non-intrusion

Ce principe vise à respecter l’autonomie de l’utilisateur et à éviter toute pression inutile.

- Exemples : ne pas précocher l’inscription à la newsletter dans un formulaire de contact ; proposer un lien de gestion des préférences dans chaque email.

- Indicateur associé : taux de désabonnement ou taux de plaintes sur campagnes.

Une approche non intrusive réduit le risque de rejet et améliore la performance globale des autres actions, notamment en matière de fidélisation.

Principe 3. La pertinence

Ici, il s’agit de garantir que chaque contenu, chaque relance, chaque interaction est justifiée par une valeur réelle pour la cible. L’objectif n’est pas de produire plus, mais de produire utile.

- Exemple : désactiver automatiquement une séquence email après 3 non-interactions ; prioriser les contenus informatifs selon les besoins du cycle de décision.

- Indicateur associé : taux de conversion ou taux de clic moyen par segment.

Une stratégie perçue comme pertinente est plus facilement acceptée, même lorsqu’elle mobilise des données personnelles, à condition qu’elle soit transparente sur ses objectifs.

Principe 4. L’inclusion

L’inclusion concerne les représentations, les formats, les langages utilisés. Elle vise à éviter les biais, à représenter la diversité réelle, et à garantir l’accessibilité.

- Exemple : utiliser des visuels non stéréotypés, proposer des contenus accessibles (textes alternatifs, contrastes adaptés).

- Indicateur associé : score d’accessibilité ou audit de représentations visuelles.

L’inclusion renforce la pertinence perçue des contenus et élargit la capacité d’engagement auprès de publics parfois sous-représentés.

Principe 5. La responsabilité environnementale

Cette dimension questionne l’impact environnemental des actions marketing, souvent sous-estimé.

- Exemples : limiter l’envoi de fichiers lourds, réduire les séquences automatisées sans valeur ajoutée, éviter les campagnes inutiles sur les segments froids.

- Indicateur associé : nombre d’emails envoyés par conversion ou poids moyen des supports diffusés.

La recherche de sobriété technique invite à croiser plusieurs axes : produire moins mais mieux, de façon pertinente, non intrusive, et cohérente avec les valeurs affichées.

Pour illustrer la complémentarité de ces principes, prenons l’exemple d’un simple formulaire de téléchargement qui comporte les caractéristiques suivantes :

- Une transparence claire sur l’usage des données collectées

- Une approche non intrusive avec une case non pré-cochée pour l’inscription

- Un contenu réellement pertinent et en lien avec la promesse du site

- Des visuels inclusifs dans la mise en page

- Une version optimisée pour limiter le poids du fichier proposé

Ce type de micro-intervention peut servir de point d’entrée concret pour repenser des éléments clés d’une stratégie marketing.

💡 À retenir : le marketing éthique repose sur 5 repères activables progressivement : transparence, non-intrusion, pertinence, inclusion, sobriété. Chaque repère peut être évalué par des critères simples et concrets. L’articulation entre les axes renforce la cohérence globale des pratiques.

3. Les points de friction entre performance et éthique

Les logiques d’efficacité et d’éthique coexistent dans les stratégies marketing.

Ce sont les conditions de mise en œuvre – contraintes de temps, d’outils ou de résultats – qui font émerger des tensions concrètes.

Collecter plus vs respecter la finalité

L’un des premiers points de friction concerne la collecte de données. Pour optimiser les campagnes, affiner les ciblages ou améliorer la personnalisation, il est tentant de collecter toujours plus d’informations, souvent au-delà de ce qui est strictement nécessaire.

Exemple : demander le poste, le téléphone, et le code postal pour télécharger un simple livre blanc peut décourager ou agacer, surtout si l’usage n’est pas clairement justifié.

Cette logique peut améliorer certains indicateurs à court terme (ex. : taux de segmentation), mais elle fragilise la relation si elle est perçue comme excessive ou opaque.

Automatiser à grande échelle vs préserver l’attention

L’automatisation permet de gagner en efficacité, mais elle peut aussi produire des effets de saturation si elle n’est pas calibrée.

Séquences e-mail trop longues, scénarios de nurturing déclenchés sans logique, retargeting insistant : la répétition mécanique nuit à la valeur perçue.

Exemple : une séquence de 7 e-mails déclenchée automatiquement après un téléchargement, sans interaction de l’utilisateur, peut générer du désabonnement ou du signalement comme spam.

La pression marketing abîme la tolérance à la marque, même quand les contenus sont pertinents.

Optimiser les conversions vs garantir la clarté

Certains formats sont efficaces pour générer des clics ou pousser à l’action, mais reposent sur des mécanismes d’influence peu transparents : faux compte à rebours, cases pré-cochées, messages d’urgence artificiels, etc.

Exemple : un formulaire de désabonnement qui rend l’opt-out complexe ou qui pousse vers des alternatives cachées (changer la fréquence plutôt que se désinscrire) crée de la méfiance, même s’il réduit le churn.

Ces pratiques augmentent les performances immédiates, mais dégradent la confiance.

Tester sans fin vs assumer des choix éditoriaux

L’optimisation constante par l’A/B testing peut conduire à une standardisation des contenus. Ce qui « fonctionne » (en taux de clic, de scroll, d’ouverture) n’est pas toujours ce qui renforce la valeur perçue ou la différenciation.

Exemple : une promesse très orientée ROI, choisie parce qu’elle génère plus de clics, peut affaiblir la cohérence du positionnement global d’une marque à moyen terme.

L’éthique invite ici à définir un cadre éditorial assumé, même si certains messages « alternatifs » performent mieux ponctuellement.

Industrialiser vs contextualiser

Enfin, certaines entreprises automatisent jusqu’à la prise de parole individuelle : commentaires LinkedIn générés automatiquement, messages privés standardisés, réponses générées par IA sans supervision.

Exemple : un message de prospection LinkedIn mal ciblé, impersonnel, voire hors sujet, peut nuire à l’image de sérieux d’un commercial ou d’un dirigeant.

Dans ces cas, la recherche d’efficacité nuit à la qualité de la relation, surtout dans un contexte B2B ou sur des canaux à forte dimension humaine.

💡 À retenir : certaines optimisations dégradent la confiance, même si elles améliorent les résultats immédiats. Les arbitrages critiques portent souvent sur la collecte, la pression, la clarté et la personnalisation. Poser un cadre éthique, c’est éviter la dérive progressive des pratiques.

4. Comment concilier performance et marketing éthique

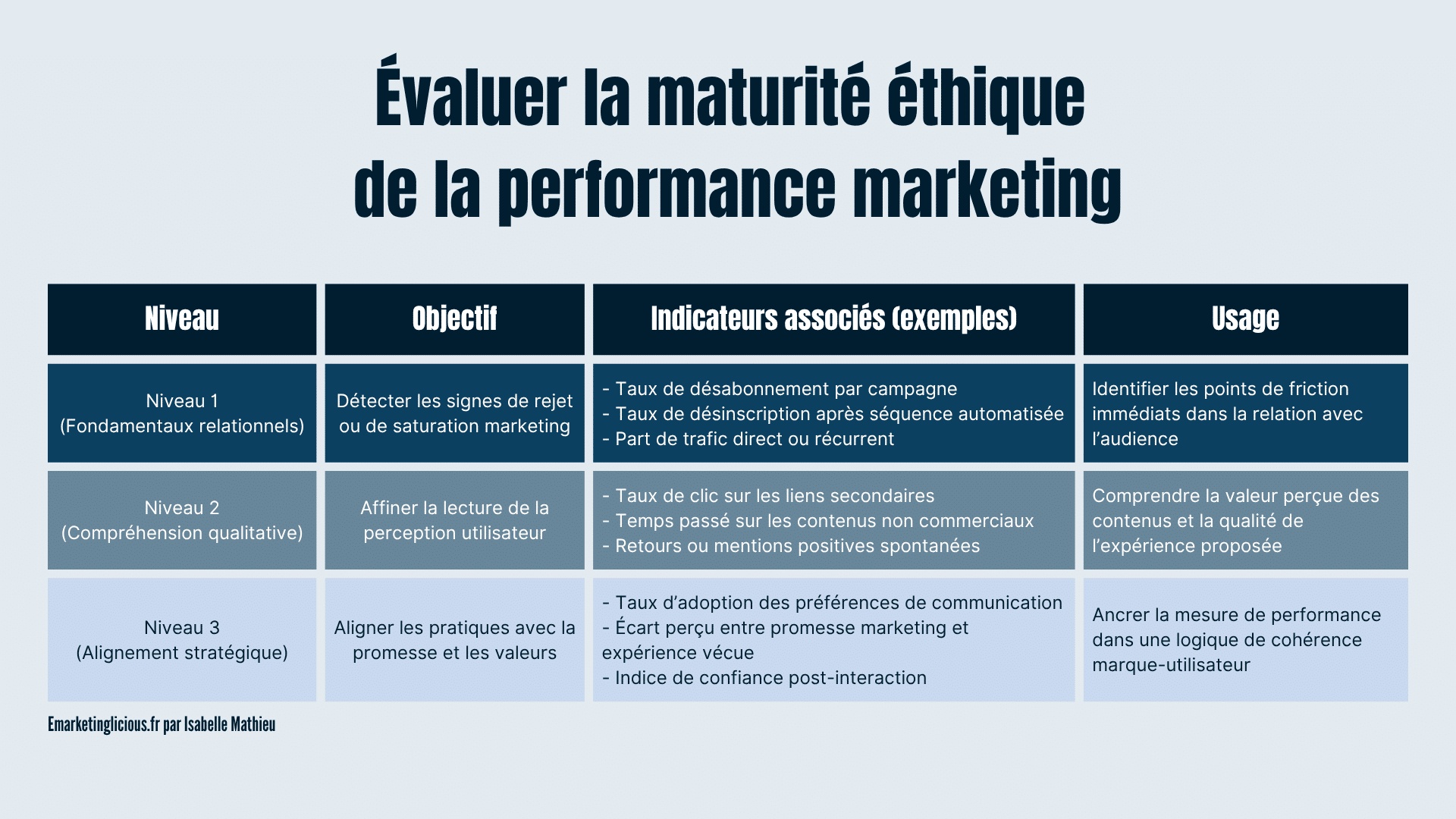

Le principal obstacle à une démarche de marketing éthique n’est pas technique. Il tient à la manière dont la performance est définie, mesurée et pilotée dans les organisations. Tant que les indicateurs restent centrés exclusivement sur le court terme – volume de leads, taux de clics, coût par acquisition – il est difficile d’arbitrer en faveur de pratiques plus responsables sans être perçu comme moins performant.

Repenser la performance ne signifie pas remplacer les indicateurs classiques, mais les compléter pour intégrer des dimensions clés comme la qualité de la relation, la confiance, ou la cohérence perçue. Pour que ce soit réellement applicable, il est essentiel d’avancer progressivement, selon le niveau de maturité de l’équipe et l’espace d’autonomie laissé par la direction.

Par quoi commencer : une logique par paliers

Niveau 1 – Fondamentaux relationnels (accessible à toutes les équipes)

Intégrer quelques signaux simples mais révélateurs d’une usure ou d’une tension dans la relation :

- Taux de désabonnement par campagne. Indicateur d’irritation ou de perte de valeur perçue. Benchmark : au-delà de 0,5 à 1 % par envoi, un ajustement de fréquence ou de ciblage peut s’envisager.

- Part de trafic direct ou récurrent. Témoin de la fidélité ou de la mémorisation de la marque. Benchmark : 15 à 30 % sur un site B2B est généralement un bon signal.

- Taux de désinscription après séquence automatisée. Permet d’évaluer l’effet d’une pression marketing ou d’un manque de pertinence.

Niveau 2 – Compréhension qualitative (équipes marketing structurées)

Ajouter des indicateurs qui affinent la lecture du ressenti et de l’expérience :

- Taux de clic sur les liens secondaires (ex : « en savoir plus », mentions légales). Signale un intérêt réel et un comportement actif.

- Temps passé sur les pages non commerciales. Révèle l’engagement informationnel ou éditorial.

- Retours spontanés ou mentions positives. Peut être mesuré via les réseaux sociaux, emails, ou enquêtes. Outil utile : un tableau partagé où chaque équipe remonte les verbatim clients positifs non sollicités

Niveau 3 – Alignement stratégique (entreprises avancées ou engagées)

Déployer des indicateurs liés à la cohérence globale du marketing avec les valeurs et la promesse de la marque :

- Taux d’adoption des préférences de communication. Indique le niveau d’engagement éclairé

- Écart entre promesse marketing et perception client. A mesurer via mini-sondage post-parcours : : « Ce que vous avez reçu correspond-il à ce que vous attendiez ? »

- Indice de confiance. Peut être intégré à une enquête post-campagne ou post-onboarding. Exemple : « Sur une échelle de 1 à 5, dans quelle mesure avez-vous confiance dans les informations reçues ? »

Faire évoluer la culture de mesure

Changer la manière dont on évalue la performance peut susciter des résistances internes. Direction générale, équipes commerciales ou finance peuvent voir ces indicateurs comme non prioritaires ou « non prouvés ».

Pour faciliter l’adoption :

- Associer ces indicateurs à des gains business

- ex : une baisse du taux de désabonnement permet de réduire les coûts d’acquisition nécessaires pour compenser la perte de base.

- ex : un trafic direct plus élevé est souvent corrélé à une LTV (lifetime value) plus forte.

- Commencer en parallèle des KPIs classiques

- Ne pas les remplacer, mais les compléter dans un reporting à deux volets (court terme / relationnel).

- Partager des observations internes concrètes plutôt que des ratios standards :

- « Depuis que nous avons intégré le lien de gestion des préférences, le taux de plaintes a baissé de 30 % » est plus convaincant qu’un benchmark théorique.

💡 À retenir : l’éthique commence par ce qu’on choisit de mesurer. Un reporting élargi permet de piloter la qualité de la relation autant que la performance brute. L’adoption passe par la progressivité, la démonstration d’impact, et des indicateurs partagés.

5. Trois leviers concrets pour intégrer l’éthique sans sacrifier les résultats

Mettre en œuvre une démarche de marketing éthique ne suppose pas de repartir de zéro, ni de renoncer à la performance. L’objectif n’est pas d’opposer les logiques, mais de faire évoluer les pratiques pour renforcer la cohérence, la lisibilité et la qualité de la relation.

Voici trois leviers concrets, classés selon leur niveau d’accessibilité et leur impact rapide sur la relation, pour guider les équipes dans leur mise en œuvre progressive.

Levier 1. Travailler les points d’entrée : formulaires, landing pages, ressources à valeur ajoutée (débutant / impact fort)

Les premiers points de contact sont souvent les plus critiques. Ce sont eux qui conditionnent la qualité perçue de la relation dès le départ.

Exemples d’actions recommandées :

- Réduire les champs obligatoires aux seules données utiles

- Afficher les préférences de communication dès l’inscription

- Donner un aperçu clair du contenu proposé

Indicateurs : taux de conversion formulaire, taux de désabonnement à 7 jours, % d’inscrits ayant cliqué sur un lien dans le contenu reçu

Levier 2. Encadrer l’automatisation pour éviter la saturation (intermédiaire / impact moyen-long terme)

L’automatisation reste un levier de performance. Mais sa puissance nécessite un cadrage précis pour ne pas générer de rejet.

Exemples d’actions recommandées :

- Limiter les relances successives

- Ne pas déclencher de séquences sans signal d’intérêt

- Créer des règles de sortie automatique après X non-interactions

Indicateurs : nombre moyen de messages avant conversion, taux de désinscription post-séquence, taux de clic moyen par étape

Levier 3. Structurer des relectures éthiques dans les process contenus (avancé / impact qualitatif)

Pas besoin d’une charte pour intégrer l’éthique. Des réflexes simples peuvent être formalisés à chaque étape de production.

Exemples d’actions recommandées :

- Ajouter au brief trois critères d’évaluation : lisibilité, valeur, cohérence

- Intégrer une relecture « promesse vs contenu » avant diffusion

- Centraliser les retours qualitatifs (positifs ou critiques)

Indicateurs : taux de signalement des emails comme spam, résultats d’un mini-sondage post-campagne, nombre de révisions après relectures

💡 À retenir : de premiers ajustements peuvent être activés rapidement. Les trois leviers prioritaires : les points d’entrée, l’encadrement de l’automatisation, la relecture éthique. C’est la régularité des petits ajustements qui permet une évolution durable des pratiques.

Conclusion

Le marketing éthique s’inscrit comme une réponse concrète aux évolutions du marketing. Il tient compte d’un environnement où la performance dépend aussi de la qualité de la relation.

Les tensions – entre collecte et finalité, automatisation et attention, optimisation et clarté – font désormais partie du quotidien des équipes marketing. Mais elles peuvent être gérées de manière constructive, sans sacrifier les résultats.

L’enjeu n’est pas de choisir entre efficacité et éthique, mais de les faire converger. Les entreprises qui y parviennent disposent d’un avantage concurrentiel durable : une relation client plus solide, une marque plus crédible, et des performances qui résistent mieux aux évolutions réglementaires ou aux changements d’usage.

La démarche proposée – transparence, non-intrusion, pertinence, inclusion, responsabilité environnementale – peut commencer dès demain par des ajustements simples : un formulaire repensé, une séquence automatisée recalibrée, un rituel de relecture instauré.

Si vous rentrez dans cette démarche, je vous invite à vous poser la question suivante, comme une ligne directive, à chaque étape : est-ce efficace au bon sens du terme – pour l’utilisateur, la marque, et la stratégie à long terme ?

À vous : quels arbitrages éthiques rencontrez-vous dans vos actions marketing aujourd’hui ? Avez-vous déjà intégré des indicateurs qualitatifs ou relationnels à vos tableaux de bord marketing ?